拙77年出生于湘南一个叫祁东的小县城郊区,自1992年开始接触古钱至今,一直深深的爱着它。从年少无知的喜欢,到成家后以自己喜爱的东西为职业并能养家糊口,实为在下人生之大幸矣。从接触到痴迷古钱,受益最大的是华光普老师的<<1992年中国古钱目录>>。当时在县城的一家书店偶遇这本当时钱币界教科书兴奋不已,并从书中前言的致谢者名单中知道了县城邮政局的一位钱币收藏家黄金城先生,喜出望外。因为方便,经过简单打听后见到了平易近人的黄先生。华老师的书加上黄先生家里的钱币类藏品极大开阔了在下的视野,从此漫漫钱币捣腾之路真正开始了。黄先生出生于50年代,比家父略小点,已淡出古泉收藏很多年了,在下心中一直是尊其为老师的,开始一直称呼黄老师,几乎零的距离,混熟后小陈老黄互相称呼,竟成忘年之交了。黄先生家里收藏品门类很多,九十年代初办着一种钱币刊物"湘南泉邮",采取标收藏品名称和定价,邮寄给各地收藏爱好者一种特殊的交流方式,一般统称"泉刊",全国各地有不少前辈都办过。在那个信息闭塞的年代,在下由于有得天独厚的便利,从黄先生家中丰富的藏品中极大开拓了眼界。那时候办泉刊的前辈基本都有在各自刊物上互相留联系方式的宣传习惯,故又得到了很多外地泉刊的信息,至今保留近50种数百份刊物。

自接触到各地泉刊后,看泉刊选购钱币,邮局汇款,等着收挂号信和包裹成了乐此不疲的事。那时候年少初玩水平有限,主要是自己四处倒腾点小东西和刊物上选购些普通品种,然后周末去衡阳市解放路邮政局门口摆摊赚点小差价,当然,也有亏本卖啦。记忆最深刻的一次赚钱,大约是95年左右380元在周末市场买了一枚湖南省宪成立二十文一月铜元,后卖给一位刊主900元,兴奋了好久。90年代中信息还是较封闭,一枚普通当百不超过30元,此事极大的促进了在下对这个行业的兴趣。那时候年少没经济来源,好玩的倒腾谈不上赚钱,也就是增加点见识和积累些经验。有时候东西没卖掉没本钱周转了,就经常悄悄在妈妈挎包里“借”,因为那时父亲驾驶中巴车搞运输天天有现金进账,具体爸妈也没个数,给点面子,别揭穿我,赚钱后我一直在还(*^__^*) 嘻嘻…………

因为家处县城郊区,99年结婚后,田地陆续被征收搞建设,村里按人头分了三万元给当时的一家三口,分家后父亲给了台二手小四轮农用车搞水泥沙石类货运,从而放慢了玩钱的脚步。之后和外地刊物交流减少了,然刊物交流的岁月至今怀念,其中有两位刊主没齿难忘,是在下钱币生涯的恩人,他们是:吉林梨树于德民先生及夫人黄薇,泉刊“奉化泉刊”,贵州都匀张军杰先生,泉刊“匀城泉苑”。自95年高二自动退学后一直没找事做瞎倒腾,除了开销基本没余到钱,父母觉得这事不靠谱,又怕我年少被人欺骗,经济上不支持。约95年的时候,在一次刊物互登广告上看到到了吉林梨树于德民黄薇的联系方式,冒昧去了信,记忆中好像是于先生第二次回信,包裹中收到了10把中等品相的明刀,记得非常清楚,价格15元一把,信中内容竟然是卖了再付款,非常意外!150元在当时也不是小数目,一介少年究竟是什么原因让3000公里外的刊主赊账?被人信任特别是素昧平生的陌生人,内心有一种很自豪的感觉,或许就是这样的信任,促使了在下萌生一种不辜负的念头,所以二十多年来虽然做着无奸不商的小贩,内心多少还是保留了几分初衷和诚信。由此后,和于先生的联系比较多,经常是邮局打长途电话商谈物品的数量和价格,有时候是于先生接有时候是他夫人。这种先货卖了再付款,卖不了还可以退回的奇葩交易经常进行,最多的时候欠款近千元,有时候货卖得慢,货款时间长了,邮局汇款的时候经常做些比较幼稚的事情,比如:多汇个十元八元当利息,汇款单上写个倒福或财(*^__^*),一直持续到2004年左右,此后因为手机丢失等等原因失去了联系。

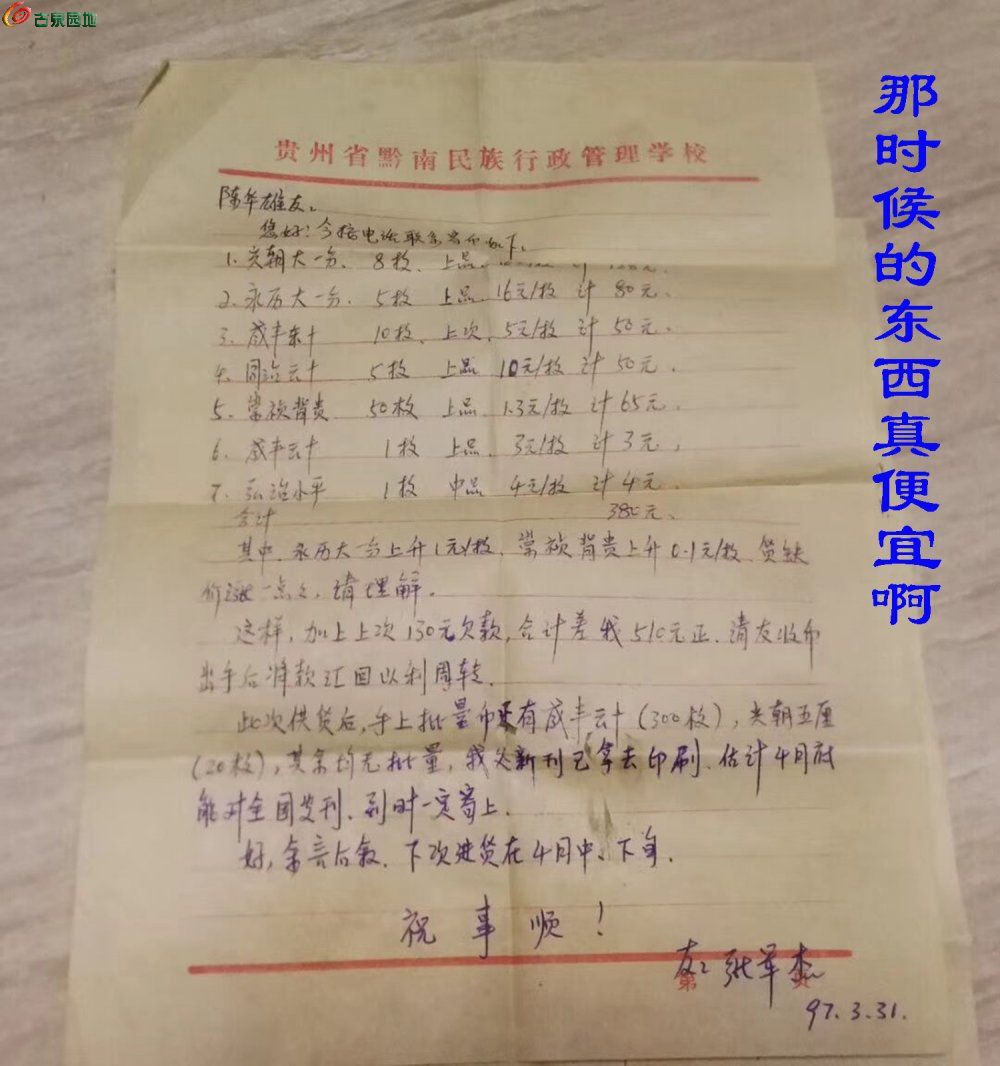

另外一位是贵州都匀张军杰先生,是当地高校的一位老师,也不记得从哪时开始张老师也经常赊货给我卖了。期间间隔近十年没有联系张老师,近几年因为园地都匀的一位朋友,据说还是跟张老师学习的,打听到了张老师的了联系方式,可惜至今无缘相见。张老师年长在下几岁,主要是从事教育行业,目前主玩些外国银币,上网交易时间不多。至今留有多份当年张老师邮寄泉品附的信件,在当下金钱至上的社会,人情淡薄,人与人之间,特别是素未谋面的陌生人,这种信任早已荡然无存了。这一份22年前泛黄的信件,见证了一位恢宏大度的老师对一位陌生少年的特殊情谊,此情焉能忘却?